イギリスがEU(欧州連合)から離脱する。

これは、2016年6月23日にイギリスで行われた国民投票でEU離脱派が勝利したことに基づく決定だった。

国民投票結果は、イギリスの内外で衝撃をもって受け止められた。日本も例外ではない。 国民投票結果が判明してから、日本の新聞もテレビのニュースも、この話題で持ち切りとなった。連日連夜、イギリスの問題がトップを飾ることなど、前代未聞だったといってよい。

なぜこれほどの注目を集めたのか。もちろん、イギリスのEU離脱自体が有する大きな国際的インパクトがあってのことだった。ただ、それだけでは説明できない。

衝撃が大きく、関心が持たれた大きな理由の一つは、離脱という結果になるとは予想されていなかったことであろう。結果が予想外だったために、衝撃の度合いが大きくなったのである。

しかし、国民投票キャンペーン中の各種世論調査を見れば、離脱派と残留派が拮抗していたことは明らかだったはずである。つまり、離脱派が勝利する可能性は常に存在していたし、それを誰も知らなかったことはあり得ない。

それでも、投票日の直前まで、「なぜこのような国民投票を実施するのか?」「EU離脱という可能性が本当にあるのか?」という問いが発せられ続けていた。「イギリス人はどこまで本気なのか」と問い続け、半信半疑なまま投票日を迎えた人が、観察者の側では少なくなかった。

これは日本だけの現象ではなく、イギリスが行おうとしていることの意味と本気度が、 国外ではあまり伝わっていなかったということであろう。さらにいえば、イギリス国内でも、EUレベルでの活動が生活の当たり前の一部になっていたような層にとって、離脱を真剣に訴える人々の考えは全く理解できないものだった。

そして、いまあるものが失われることへのリアルな感覚は、残留派からも離脱派からも欠けていた。社会や政治への不満の表明として離脱に投票したら、意図せず離脱になってしまったという部分もある。

この国民投票への日本人の眼差しの背後には、日本人の典型的なイギリス観が介在していたといえる。イギリスといえば、「紳士の国」という表現に代表される、洗練、大人、冷静沈着といったイメージである。また、これには否定的な意味合いもあるが、結局は経済的利益に敏感な国民であるとの見方もあっただろう。これなくして、世界の金融界でこれだけの影響力を維持していることは説明できない。イギリスの国民性については、プラグマティズム(実用主義)という言葉もよく使われる。

だからこそイギリス国民は、最後には理性的・合理的な判断をすると、意識的にも無意識的にも期待されていたのである。それが覆されたために、大きな衝撃になった。

しばらくは、「なぜだ、信じられない」といった反応が続き、その後は、「再度の国民投票などで、離脱を撤回するに違いない」という議論か、「イギリスとヨーロッパは歴史上も異なり、いずれこうなる運命だった」という議論が盛んになった。この二つは、表面的には真逆であるものの、国民投票における残留派の勝利を期待し、信じていた観点からすれば、どちらも、ついついすがりたくなる議論である。

国民投票結果が合理性に反するのであれば是正されてしかるべきだし、そうなってしまった以上、そうなる運命だったと考えれば、少なくとも自分の心のなかでは納得がいくからである。「〇〇であるはずだ」という議論の根底には、「〇〇であって欲しい」という意識が存在し、それは、これまでの自らの知識や理解に合致するものを求める心理でもある。しかし、それに引きずられたままではブレグジットの本質は理解できないのではないか。この思いこそが、本書を執筆する最大の動機である。

そこで本書を通じて、二つの視点を強調したい。第一は、イギリスのEU離脱を避けられなかった運命だと捉えないことである。第二は、これをイギリス政治の分析に終わらせないことである。順にみていこう。

「離脱必然論」を超えて

国民投票まではイギリスの残留を期待していた、ないし信じていた人の間でも、国民投票後は、「離脱必然論」が広まったようにみえる。「イギリスはヨーロッパではない」「イギリスとヨーロッパは相容れない」、だから「EU離脱は必然だった」という議論のことである。

第二次世界大戦後のヨーロッパ統合にイギリスが当初参加しなかったことは事実である。 当時のイギリスが、世界中に植民地を有する帝国だったことが大きい。「ヨーロッパとともにあるがその一部ではない」とは、ウィンストン・チャーチル首相の有名な言葉である。 しかし、これを今回の離脱と直接につなげるのは、あまりに乱暴だろう。

1973年に遅れてヨーロッパ統合(当時のEEC・欧州経済共同体)に参加した後も、 イギリスは「厄介なパートナー」と称されてきた。EU加盟国でありながら、政治統合のようなゴールは共有せず、ヨーロッパ単一市場の一部になることの経済的利益のみが目指されたというのである。実際、ヨーロッパ統合のことがイギリスでは長年「共同市場(Common Market )」と呼ばれてきた。

経済統合による経済的利益を追求することにイギリスは真剣だった。1992年末の単一市場の完成を目指して、1980年代半ば以降、市場統合が進められるが、その過程で大きな役割を果たしたのはイギリスであり、それを支えたのは、今日では欧州懐疑派の起源ともされるマーガレット・サッチャー首相だった。

経済的利益のためにヨーロッパ統合に参加するというのは、長年のイギリスの基本的姿勢だったのである。しかし、2016年の国民投票で示された国民の判断はこれに真っ向から反するものだった。だからこそ、それは大きな転換であり、衝撃的だった。

世の中、何が「必然」であるかは、基準をどこに定めるかによって変化するのである。 大陸諸国と異なる歴史を歩んできたイギリスと、ヨーロッパ統合を通じて経済的利益を追求してきたイギリスは、どちらも現実であった。

また、2016年にEU残留か離脱かを問う国民投票を実施したこと自体、必然ではなかった。2013年1月に国民投票実施を表明したデービッド・キャメロン首相の最大の狙いは、残留派の勝利によって保守党内のEU離脱派(欧州懐疑主義者)の影響力を制御することだった。党内をコントロールする手段として持ち出したのである。

当時のキャメロン政権は親EU政党である自由民主党と連立を組んでおり、2015年の総選挙後も連立政権が継続する場合は、保守党がいくら国民投票実施を選挙公約に掲げていたとしても、自民党がそれを受け入れる可能性はほぼなかった。しかし、大方の予想 に反して保守党は単独過半数を獲得し、国民投票実施という公約が現実のものになったのである。国民投票実施自体が、事故、ないし偶然だった。

離脱の正当化?

国民投票以後、結果に関する分析がさまざまになされた。その過程で、今回の投票結果 が必然であったかのような理解が広まった可能性がある。というのも、(著者を含め)専門 家と呼ばれる人たちに求められたことは、結果をいかに説明するかということだったからである。「不合理な判断だった」や、「偶然の事故だった」という総括が本音だったとしても、それだけでは許してもらえない。そのため、移民への反感、国内の格差、グローバリゼーションから取り残された人々の反乱、ヨーロッパ統合からの疎外感、独仏主導のEUへの積年の反発、肥大化したEUへの懸念など、もっともらしい理由を並べざるを得なくなる。

もちろん、これらはいずれも重要な要因だっただろう。移民問題が問われたのは事実であるし、イギリスにおける欧州懐疑主義の伝統が、他国のそれと比してとりわけ強いことも否定できない。それらを検証することの重要性は自明であり、国民投票後に多数発表された研究により、諸問題に関する我々の理解は大きく進展することになった。

それでも、先述のような問題の存在は、離脱派勝利の十分条件ではなかったはずである。にもかかわらず、国民投票結果に関するこうした分析に接し続ければ、離脱派勝利が必然だったかのような錯覚に陥ってもおかしくない。

しかし、実際の結果は51.9%対48.1%だったし、残留派が勝利する可能性はいくらでもあった。仮に残留派が勝利していれば、イギリス人はやはり最終的に冷静な決定 を行い、経済的利益を守る決定をしたのだという分析になったのだろう。

国民投票結果を左右し得る要素は無数に存在した。そのうち、いくつかでも条件が異なっていれば、残留派が勝利していただろう。例えば、労働党の党首が残留キャンペーンにいまひとつ積極的ではなかったジェレミー・コービンでなかった場合や、若年層の投票率がもう少し高かった場合などを考えてみればよい。少しの想像力だけで、結果はどちらに 転んでもおかしくなかったことが分かる。

離脱派の勝利が必然だったなどということはあり得ないのである。実際、今日になって離脱が必然だったかのような主張をしている人の多くも、国民投票前は、残留派が勝利すると予測していたのではないか。

ブレグジットを考える際には、離脱の決定は必然などではなく、どちらに転んでもおかしくなかったという出発点に立つことが求められる。そうでなければ、国民投票後に繰り広げられたEU離脱をめぐる政治的混迷や、くすぶり続けた再度の国民投票実施や離脱撤回を求める動きも理解できなくなってしまう。

高齢者に奪われた若者の未来

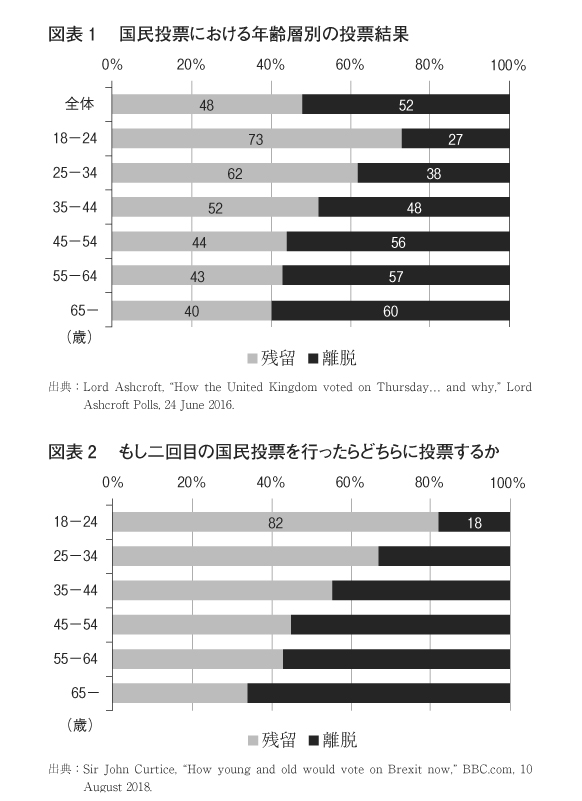

本書は、2016年6月の国民投票自体の検証を目的としてはいないが、ここまで述べてきたことに関連して、触れておきたい数字がある。それは、国民投票における年齢層別の投票結果である。公式の統計ではないが、アシュクロフト卿の調査(Lord Ashcroft Polls)によれば、18歳から24歳までの年齢層では、実に73%が残留だったのに対し、65歳以上では60%が離脱に投票した。若年層ほど残留の比率が高い。25歳から34歳でも62%が残留だったのである(図表1)。

これが意味することは、イギリスにおいても、若年層の間ではEUの存在が当たり前になっており、自らの将来を考えるうえでもEUという大きく広がった空間が意識されていた事実であろう。この点に関して、他のEU諸国の若年層と大きな相違はないのだといえる。

イギリスがEUに加盟して40年以上が経つなかで、それ以前の時代を知らない年齢層――つまり生まれたときからEU加盟国であった世代――がここまで「ヨーロッパ化」していたことは、特筆に値する。「イギリスはヨーロッパではない」というのは、45歳以上に限定の議論なのだろうか。 もちろん、そこまで単純な議論は慎むべきだが、離脱票が残留票を上回り始めるのが、45歳から54歳の年齢層であることは示唆的である。「高齢層が若年層の未来を奪った」という評価は、残酷なまでに現実なのである。長く労働党の下院議員を務め、現在は上院議員のジャイルズ・ラディーチェは、国民投票結果を受けて孫の一人から、「じいちゃん、あんたの世代が僕の人生を台無しにしたんだよ」と 涙目で言われたことが忘れ得ないと述べている。イギリスの若年層が、国民投票結果に失望したのみならず、ブレグジットをめぐるその 後の政治の混迷ぶりを、いかに冷ややかにみているかは想像に難くない。この世代間ギャップは、今後のイギリス政治社会にとっての重大な課題である。

国民投票から2年後の世論調査では、さらに衝撃的な数字になった。再度国民投票が実施された場合の投票意図に関する質問で、18歳から24歳までの残留支持は82%に上った(図表2)。

このなかには、2016年の国民投票以降に18歳になり、新たに選挙権を得た有権者も含まれている。国民投票時点での18歳以上の若年層については、もっと投票に行くべきだったという議論も可能だが、その時点で18歳未満だった層は、意見を表明する機会のなかったまま、その影響を受けることになる。

いってみれば、2016年の国民投票は、離脱派が勝利できる最後のタイミングだったのかもしれない。イギリス人の「ヨーロッパ化」は、僅差で国民投票に間に合わなかったものの、着実に進んでいた。

イギリス中心議論を超えて

イギリスのEU離脱問題をめぐる日本での議論の第二の問題は、イギリス国内政治に焦点が当てられすぎる点だろう。もちろん、ブレグジットはどのように考えたとしても、イギリスが勝手に作り出し、しかし自ら解決策を見いだせずにもがいてきた問題である。その意味でイギリスの問題でしかない。

ブレグジットをめぐってイギリス政治が異例の迷走を続けたことも、イギリス国内事情への関心を高めた。メイ首相と保守党内造反議員との攻防は、政治ドラマとして注目を集めるものであったし、メディア露出に長けたポピュリスト政治家であるボリス・ジョンソンの動きは、2019年7月に首相に就任して以降、さらに目が離せなくなった。結果としてブレグジット問題は、イギリスの内政ゴシップの延長として語られる機会が増えてしまった。

あるいは、より硬派な分析においても、イギリス政治専門家による同国の内閣や議会の制度、憲政などに関するものが多くを占めることになった。結果として、イギリス政治の諸制度に関する理解は進んだかもしれない。これは、二大政党制や政治主導などについて、イギリスを一つのモデルとして政治改革を進めた経緯を有する日本にとっては知的にも現実政治的にも興味深いものだったことは否定できない。筆者自身、期せずして多くを学ぶことになった。

しかし、それはブレグジットというコインの一つの面に過ぎない。離脱を交渉する相手はEUであり、しかも自発的意思によって離脱するのであれば、EU側の状況が無視できない。そして、離脱交渉を通じて明らかになったのは、EUから抜けることがいかに複雑で困難だったかである。

EUにはEUの事情がある。それにもさまざまな側面があり、状況に応じて変化するものでもあるが、イギリスにとっての離脱交渉がイギリスの将来に関するものだとすれば、EUにとってのそれがEUの将来に関するものであることは自明である。EUはEUの利益に基づいて行動する。

これを一方的にイギリス側から見れば、EUは、自らが内部に大きな問題を抱え、存亡の危機に立たされているが故に、イギリスに続いてEUを離脱する他の加盟国が登場することを恐れ、イギリスを懲らしめようとしている、という議論になる。イギリス国内におけるフラストレーションに基づく典型的な解釈である。

しかし、繰り返すが、イギリスにとってはイギリスの国益があり、EUにとってはEUの利益がある。どちらが良い悪いの問題ではない。イギリス側の事情と並び、少なくとも同程度にはEU側を視野に入れなければならない所以である。

したがって本書は、「イギリス本」ではなく、イギリスとともにEUを分析することを目的としている。これらの視点に立ち、以下本書では、ブレグジットはなぜこれほどまでの混迷を招くことになったのか、そして、この過程において明らかになったのは何だったのかを中心に考えていきたい。そこで浮かび上がるのは、イギリス政治の現状であるとともにEUの本質である。

本書の主眼はブレグジット自体であり、それをイギリスとEUの双方から分析していくが、ブレグジットは、世界に影響を及ぼすと同時に、世界から影響を受けてきた。

2016年6月のイギリスでの国民投票で離脱派が勝利した数カ月後の同年11月には、ドナルド・トランプが米大統領選挙を制した。そのしばらく前から、さまざまなヨーロッパ諸国で、ポピュリスト勢力が台頭する政治状況が生まれていた。

こうした国際的潮流も重要だが、どんなに強い潮流があったとしても、それによって国民投票での離脱派の勝利や、それに続くブレグジットが不可避だったわけでないことは、 改めて強調されなければならない。

他方で、ブレグジット自体が、第二次世界大戦後の国際秩序を突き崩す大きな一歩になってしまったことは無視できない。というのもブレグジットは、貿易の自由化や市場の拡大という、リベラルな国際秩序の経済面での方向の真逆をいくものだからである。加盟国数を拡大してきた戦後ヨーロッパ統合にとっても初めての後退となる。

本書はあくまでも分析が主眼であり、特定の政治的立場を主張するものではないが、筆者の立場を最初に示しておく必要があるかもしれない。一言でいえば、イギリスのEU離脱はイギリス自身の利益にもEUの利益にもならないということである。2016年の国民投票は、先述のとおり、どちらに転んでもおかしくなかった。その意味で、国民投票結果は必然ではなく、偶然の産物だった。それでも、メイ政権による「離脱は離脱」という主張を受け、離脱交渉が実際に進められるなかで、離脱を撤回して残留を新たに選択するコストも上昇したのではないか。

2020年1月末に離脱協定に基づいて円滑なブレグジットが実現されるのであれば、おそらくそれは、再度の国民投票や離脱撤回をめぐる政治的対立と混迷がさらに長く続くよりはマシな結果といえるのではないかと、筆者は考えている。

これは、残留派から離脱派への転向ではないが、何の観点から何が望ましいかは、時の経過とそのときどきの条件によって大きく変化するのである。

本書の構成

以下、第一章では、2016年6月の国民投票から離脱交渉にいたるイギリスとEUの双方の状況を振り返ることで、「ボタンの掛け違い」の原因を探る。「なぜこんなことになってしまったのか」の基本的構図を明らかにしたい。

第二章と第三章では、2018年11月にメイ政権のもとでEUと合意された離脱協定が、イギリス議会下院で否決され続け、メイ政権の退陣、そしてジョンソン政権の誕生にいたる過程を分析する。2019年3月末とされた離脱期日も延期されることになる。この、いわば土壇場でのイギリスとEU双方における議論には、ブレグジットの論点が凝縮されていたといえる。また、ジョンソン政権になってからの「合意なき離脱」をめぐる攻防、そして2019年12月の総選挙による保守党の勝利は、離脱への道におけるもうひとつの山だった。

第四章は、「主権を取り戻す」という、イギリスのEU離脱派が主張し続けてきた議論を検証する。EUを離脱することで、EUに移譲していた主権がイギリスに戻ってくるようなイメージがある。しかし実際のブレグジットは、主権を取り戻すどころか、主権と影響力のさらなる喪失をもたらすことが確実である。そして、連合王国の存続自体が危機にさらされる事態に陥っている。

第五章は、ブレグジットにおいて最も困難な問題になった北アイルランド国境問題を改めて検証する。何が問題となり、いかに対処されたのか。ジョンソン政権による北アイルランド限定の特別措置は、将来的に北アイルランドのイギリスからの離脱、アイルランド共和国との統一を求める動きにつながりかねない点を指摘する。

第六章は、再度の国民投票や離脱撤回に関する議論を振り返る。これらは実際には選択されなかったわけだが、ブレグジットの構図を理解するためには、いずれも重要な論点を提示していた。

第七章では、離脱後のEUとイギリスの関係を展望する。ひとたび離脱が実現したのちの焦点は、FTA(自由貿易協定)締結など、将来の関係構築の交渉である。ジョンソン政権が目指すのは、メイ政権時の想定よりもレベルの低い――より浅く、遠い――関係である。そこにはどのような考慮や課題が存在するのか。

第八章では、イギリスが離脱した後のEUと、EUから離脱したイギリスの、それぞれの将来を考える。イギリスの離脱は、EU域内のパワーバランスに大きな変化をもたらす。また、EU離脱後のイギリスは、「グローバル・ブリテン」を標榜し、EUの足かせから自由になって世界に羽ばたくイメージを打ち出している。しかし、これがどこまで可能であるかは、批判的に検討する必要がある。というのも、これまでの世界におけるイギリスの影響力の少なくとも一部は、EU加盟国であるという事実によって支えられていたからである。

終章は、ブレグジットは何をもたらすのかと題して、ブレグジットが意味するものを、イギリス、EU、国際秩序の各レベルで改めて整理したい。

なお、本書は、ブレグジットの政治過程を対象とするものだが、紙幅の関係もあり、すべてを網羅的に論じているわけではない。また、経済や法制度などの詳細については、扱えていない問題が少なくない。予め断っておきたい。