近年、東京23区内の人口が伸び続けていることは周知の事実である。先頃発表された国立社会保障・人口問題研究所の推計では、23区の人口は2015年の927万2740人から、2020年には20万人以上増えて948万6689人。2025年には963万人、35年には976万7548人でピークに達する。その後微減するが45年でも970万人強であり、15年よりも多いという。

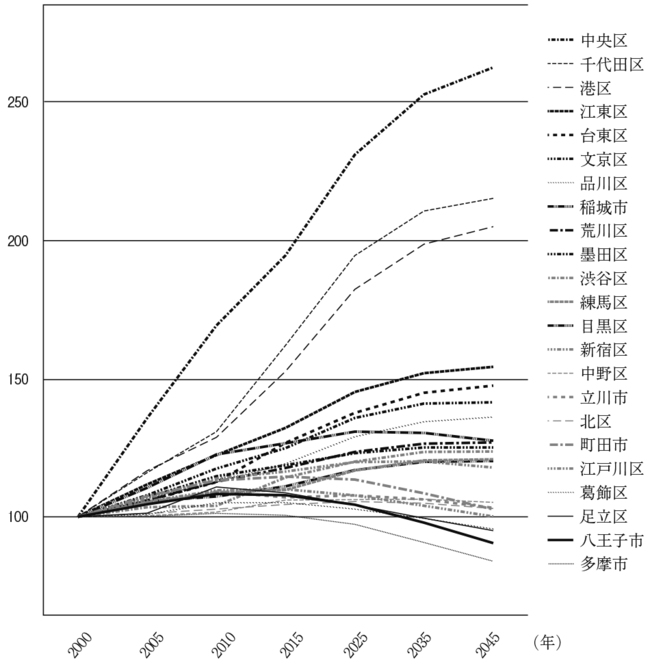

言うまでもなく、2045年の人口が15年よりも多いのは東京都だけであり、あとの46道府県はすべて減少する。東京都の中でも市部は2015年以降減少するので、要するに人口が減らないのは23区だけなのだ(図表1)。

<都心以外では人口は減少していく>

図表1 23区と多摩の市部の将来推計人口(2000年=100)

23区の中でも増加傾向が激しいのは、千代田、中央、港の都心3区であり、2015年から45年までにまだ3割以上人口が増える。次いで江東区であり、17%伸びる。

対して、足立、葛飾、江戸川の3区は約1割減少。また、三多摩の市部も8%弱の減少であり、多摩市は17%、八王子市は16%も減少すると推計されている。都心が一人勝ちし、地方も東京の郊外も人口減少、超高齢社会に向かうのである。

もちろんこうした推計は過去のトレンドを反映しているので、この15年間で人口が増えた地域が今後も増えると推計されがちである。現実には政策の変化、地震災害などの天変地異などにより、都心の人口がもっと早く減ることもあり、郊外の人口が(特定の地域で)また増え始める可能性もある。

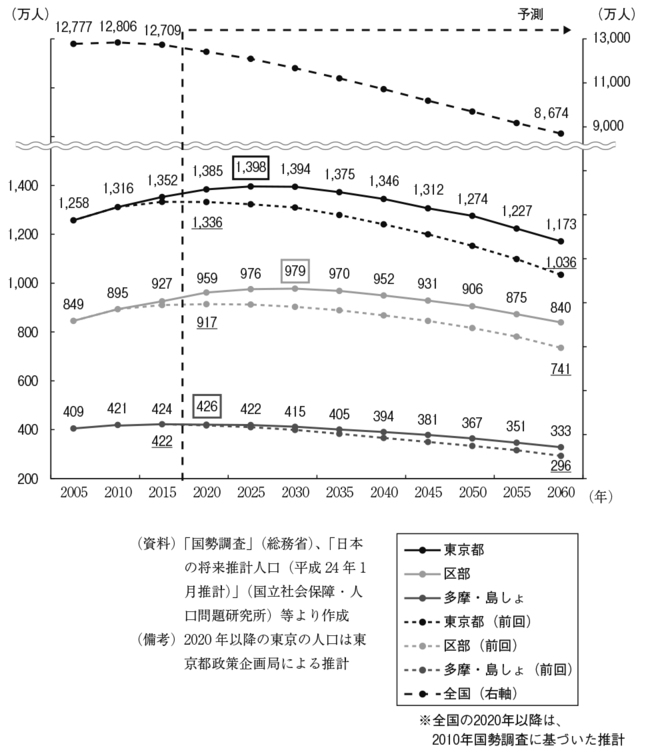

実際、東京都政策企画局の推計では、東京都の人口は2025年に1398万人でピークを迎える(図表2。なお最新推計では1402万人)。人口問題研究所の推計とは10 年ピークがずれている。また中央区が独自に中央区の人口を予測した資料では2025年に20 万人を超え、2035年に25万人強でピークとなる予測であり、45年まで人口増加しつづけるとする人口問題研究所の予測より伸びは急激であるがピークは早い。

<23区の人口は当分減らない>

図表2 全国と東京都の人口の推移と予測(2005-60年)

23 区人口増加の理由は外国人、女性、子ども、金持ち

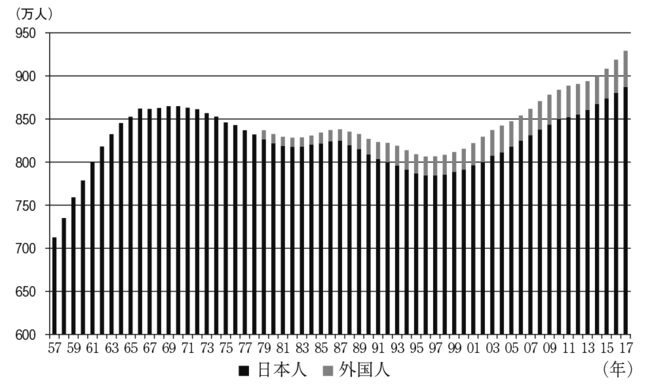

23区の人口のこれまでの推移を概観すると、戦争中から戦後の復興期を除けば、近代以降基本的に増加の一途をたどっていた。しかし高度経済成長期、団塊世代の流入により1969年に一度ピークを迎え、その後人口が減少した。郊外で住宅供給が進み、ファミリー層が郊外に家を買ったためである(図表3)。

<2000年代に入って人口が増え続けている>

図表3 東京23区の人口の推移(1957-2017年)

さらに1970年代以降は、団塊世代が結婚、出産し、やはり郊外に流出した。このため1982年には人口が817万人にまで減少していた(日本人だけの数字)。それが80年代半ばにかけてまた回復したのだが、86年以降の地価高騰により再び減少。96年には785万人にまで落ち込んだ。

その後また増加に転じ、特に2000年代以降は伸びが大きく、現在は史上最大の人口を更新し続けているのである。

こうした近年の人口増加の理由としては、

① 外国人が増加している。

② 金持ちが特に都心で増加している。

③ 女性、特に若い女性が増加している。

④ 子どもが増加している。つまりファミリー層も増加している。

の4つがある。

この4点について主に2000年以降の動向を分析するのが本書の趣旨であり、しかもできるだけ町丁別(ちょうちょうべつ)に、つまり○○町の○丁目という単位で詳しく分析することにしたい。

ウォーターフロント開発の成果

たとえば、2005年から15年の人口の伸びを実数で町丁別に見ると、港区芝浦4丁目で1万人以上も増えたほか、江東区東雲(しののめ)1丁目、有明1丁目、豊洲3丁目で8000人前後増えているなど、湾岸部でのタワーマンション建設による影響が顕著なことがわかる。

これはひとえに隅田川沿い、東京湾岸などウォーターフロントでタワーマンション建設などによって住宅供給が行われてきたことに起因することは言うまでもない。

また人口が500人以上増えた町丁を地図にすると、その分布する地域はウォーターフロントに集中しているだけでなく、ほぼすべてが旧東京市の15 区の中に収まっている(図表4)。

<湾岸、都心、副都心で人口の伸びが大きい>

図表4 2005-15年に人口が500人以上増加した23区の町丁

それに対して、人口が減少した町丁を見ると、江戸川区春江町4丁目、板橋区高島平2丁目、北区赤羽台1丁目、品川区八潮5丁目、足立区花畑5丁目、江戸川区清新町1丁目、品川区西品川1丁目、足立区江北4丁目、練馬区光が丘2丁目、江戸川区東瑞江(ひがしみずえ)2丁目、世田谷区上用賀4丁目、港区北青山3丁目で約900人以上が減少している。

それ以下でも、やはり多くは古い大規模団地のある地域か、駅前の木造密集地域を再開発した地域であることから、高齢者が転出あるいは死亡し、それに代わる現役世代が転入して来ないことが減少の理由であろう(団地の建て替えで一時的に減少した地域もあるかもしれないが、そこまでは本書では調査しきれていない)。

人口が300人以上減少した町丁を地図にすると、人口増加の地図とはまったく対照的に旧東京市の外側に分布が広がっている(図表5)。

<都心・副都心以外の北部、東部で人口減少が大きい>

図表5 2005−15年に人口が300人以上減少した23区の町丁

旧東京市の外側とは、1932年に東京市に編入されて区となった地域であり、大正から昭和初期にかけての東京の人口増加に対応して住宅地化、市街地化した地域である。いわば東京の20世紀の発展を支えた地域とも言えるのだが、それらの地域ですら人口減少する町丁が頻出しているというのは、時代の変転を感じさせて、なかなか感慨深い。

このように近年の23区の人口増加は、主として都心3区と江東区の、特にウォーターフロントのマンション建設によるものであるが、こうしたウォーターフロント開発は、第3章でも触れるように1980年代に端を発するものである。

中曽根首相の民間活力導入政策により、オイルショック以降に凍結されていた大規模都市再開発計画が復活し、特に、高度経済成長を牽引したウォーターフロントの重厚長大産業の工業地帯を、新しい時代に向けて作り替えることが重大な課題となった。東京湾横断道路もそのとき計画の実行が宣言されたものだ。

鈴木俊一都知事のマイタウン構想もそうした流れの中にあり、東京の西側郊外の住宅開発を重視していたそれまでとは反対に、都心部やその東側のウォーターフロント開発を重視したのである。青島都知事によって中止されたが、世界都市博覧会を開催して、お台場、有明、豊洲の開発を進める予定であったし、2020年東京オリンピック、パラリンピックも、ウォーターフロント開発の視点から見れば、その世界都市博覧会の代わりに行われるという面がある。

そもそも明治以来のお台場、月島の開発以来、東京都にはウォーターフロントを開発したいという強い欲望がある。戦前には紀元二六〇〇年を記念した東京オリンピックと万博を晴海(はるみ)、豊洲、台場で開催する計画もあったし、晴海に都庁を移転する計画があったほどである。少し場所が離れるが江東区(旧・城東区)砂町には沖合を埋め立てて国際的な飛行場を建設する計画もあった。こうしたウォーターフロント開発の姿勢が現代も一貫して続いているのである。

ウォーターフロントだけではないが、鈴木都政の一環として90年代にできた江東区の東京都現代美術館、東京辰巳(たつみ)国際水泳場、足立区の東京武道館なども、東側重視の開発の事例である。現代美術館については、第3章でも触れるが、現在の清澄白河人気の大もとになったとも言える施設だ。

このように、東京の過去30年はまさにウォーターフロント開発の30年であり、タワーマンションがウォーターフロントに多数建設されることによって、都心の人口を急増させることに成功したのである。そもそも今から30年前には、都心の機能集中が限界にきたと言われ、首都機能を郊外に移転するとか、首都自体を地方に移転するという構想すらあったが、いつのまにか立ち消え、都心集中が再び起こったのだ。新宿など副都心への機能分散すらたいして行われず、むしろ日本橋、丸の内から田町、品川にかけての東側開発が近年は盛んである。

都心集中はいつまでも続いていいのか?

だが果たして都心再開発による人口誘導はいつまで続くのだろうか。大地震、テロ、パンデミックなどのリスクを想定すると、あまりに多くの人口が都心に集中するのは危険である。しかも働き盛りの世代とその子どもが多く住むのである。何かあったときに、彼らが死傷するのは国家としても大きな損失である。

そもそも大正時代以来、東京が郊外に住宅地を開発した理由の一つはコレラの流行である。インド発祥でイギリスが世界に広めたというコレラは、明治以降日本でもしばしば流行し、主に下町で多くの死者を出した。だから、西側の高台の上に住宅地をつくることが課題となったのである。渋沢栄一の妻もコレラで死んでおり、これが渋沢が郊外に田園都市を構想した理由の一つではないかと私は考えている。

だから、オリンピックが終わり、2030年を見越すと、団塊世代は80代となり、団塊ジュニアも60歳になんなんとし、超高齢、超人口減少で、郊外には空き家が増えている。すると、さあ、そろそろ衰退した郊外にも手を付けてまたひともうけするかと、政府もデベロッパーも腰を上げるということになるのではないか、と私は予想している。まあ、その前に地震が来ないといいのだが。

実際、日本経済新聞もこの春ごろから都心集中に対して批判的な、というほどでもないが、批評的な記事を書くようになってきた。

2018年4月1日の記事では「大規模マンションが集中する地域で、教育現場に人口急増のゆがみが生じている」として「中央、港など湾岸4区では、公立小学校の新築・増 改築費用が10年前の22倍に膨張した」という同紙の調査結果を明らかにしている。

そして「さらに悩ましいのは、増築では児童の密度が高まり、教育環境が悪化することだ」として、「8割の学校が児童数に応じた適切な運動場の広さを確保でき」ず、文部科学省が定めた運動場の設置基準に対して4区では「全小学校の8割が設置基準を満たさず、3割強が基準の半分以下の面積しかなかった」と報ずる。

都心の学校の運動場の面積を増やすことは難しいだろうから、やはり23区内の近郊や三多摩などの郊外を(ただし、すべての郊外ではなく、選ばれた郊外を)再整備することになるのではないかと思う。

だから本書も、都心集中を分析しながら、やはり私の本職である郊外についても横目で見つつ東京圏全体を考えることになるだろう。どちらか一方だけ考えるということは不可能だからである。